Si vous êtes déjà inscrit, tapez juste votre adresse email puis votre mot de passe

Cas clinique de la semaine 34 - Troubles cognitifs en MG (traitement) en médecine générale

Introduction

Au terme de ce cas clinique, vous aurez validé votre DPC et revu :

✅ Quand et comment demander l'intervention d'une ESAD ?

✅ Quand et comment mettre en place un mandat de protection future ?

✅ A quoi et à qui sert l'APA ?

✅ UHR, PASA et EHPAD : quelles sont les différences ?

Tout pour gérer au quotidien simplement, rapidement et en mode Evidence Based Medicine (EBM) 😉

Cas clinique de la semaine 34 - Troubles cognitifs en MG (traitement)

Au cabinet de médecine générale, vous recevez L., 75 ans, que vous suivez pour troubles neurocognitifs légers, avec antécédent d’AVC ischémique sans séquelles motrices. Il a un certificat d’études primaires obtenu à l’âge de 16 ans. Il vit seul dans une maison à étage.

Il a 3 enfants qui vivent à plusieurs centaines de kilomètres...

Le bilan biologique standard était normal et l’IRM trouvait une involution cérébrale prédominant très largement dans les régions hippocampiques avec un index d’atrophie à 66, et une leucopathie dite "discrète".

Désireux d’étayer davantage le diagnostic, le patient a été reçu en bilan neuropsychologique et le centre mémoire a conclu à un diagnostic de probable maladie d’Alzheimer.

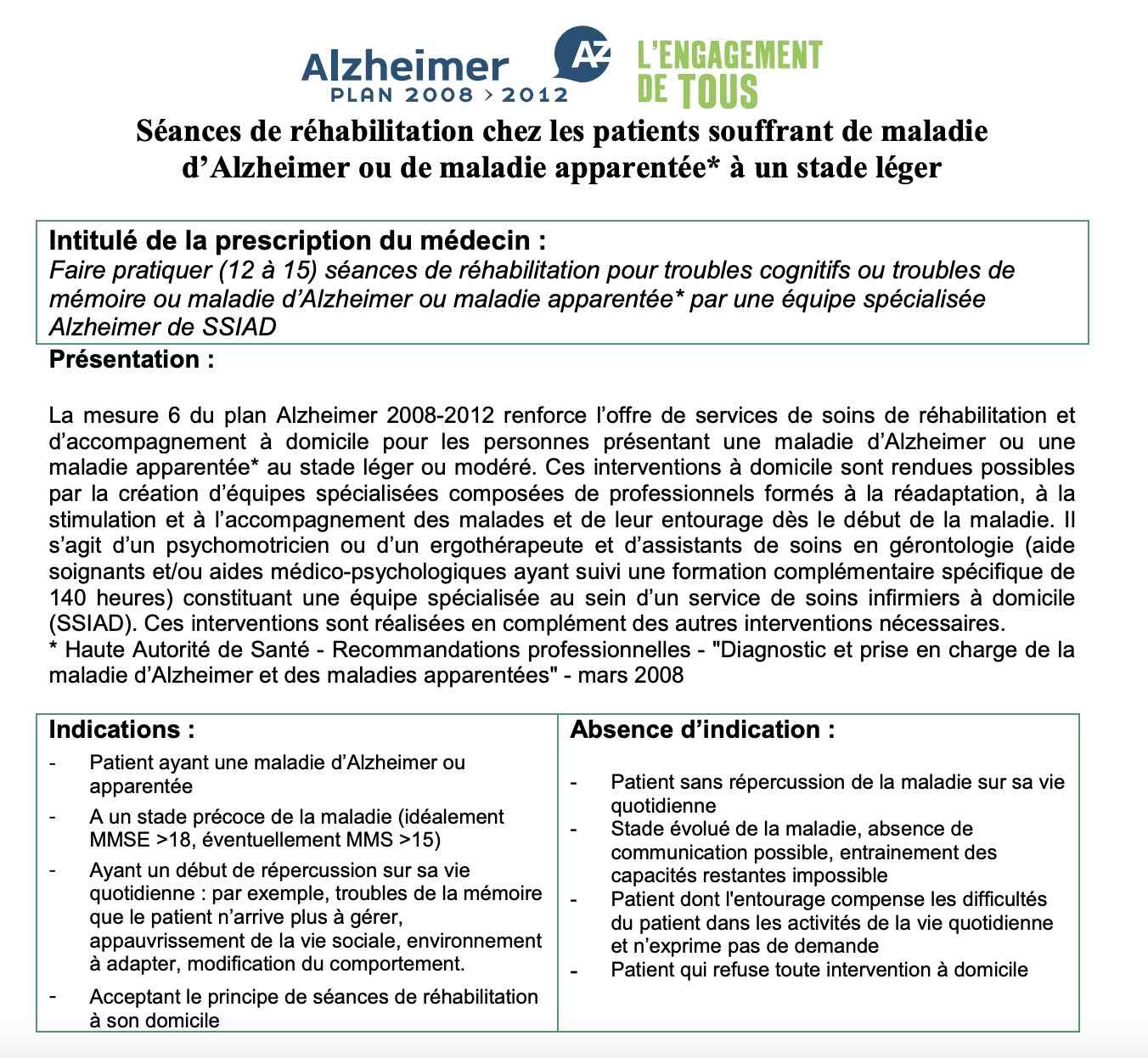

Vous proposez une stimulation cognitive par une équipe de soins Alzheimer à domicile (ESAD).

A propos de la stimulation cognitive par ESAD, quelles sont les bonnes réponses ?

- Elle ne prend en charge que les troubles mnésiques

- Elle peut intervenir 5 jours par semaine pendant 3 mois

- Un renouvellement annuel des séances est possible

- Les intervenants sont des psychomotriciens et des Assistants de Soins en Gérontologie (ASG)

Les bonnes réponses sont C et D.

☝ Dans la maladie d’Alzheimer, la réhabilitation n’a pas pour but la restauration des capacités perdues, mais l’utilisation des capacités restantes ou ignorées pour améliorer l’autonomie dans les activités de la vie courante.

Elle vise, dans le respect de la volonté du malade, à mobiliser ces capacités, à adapter l’environnement, à préserver une vie sociale et relationnelle et à transférer à l’aidant des compétences adaptées à la situation.

En pratique, suite à la prescription du médecin (généraliste, gériatre, neurologue, etc...) : une équipe de psychomotriciens, ASG ou ergothérapeutes intervient pour :

- faire une évaluation des demandes du patient et de ses capacités restantes (2 séances),

- définir un objectif d’amélioration de la vie quotidienne (Pouvant être mnésique, mais aussi exécutif, social, etc. Il peut s’agir de maintenir la capacité à faire la cuisine par exemple),

- proposer des activités de réhabilitation pour le malade et former les aidants,

- évaluer l'atteinte de l’objectif et envoyer le bilan au médecin prescripteur et/ou au médecin traitant.

Rôle des ESAD, périmètres d'actions : Dr Micheal Rochoy répond à ces questions dans cette courte capsule video 👉

👉 En pratique, il s’agit de 12 à 15 séances à raison d’une séance d’une heure par semaine pendant 15 semaines environ.

La bonne indication est avec un MMSE > 18 ; il n’y a pas vraiment de seuil minimal, mais il n’y a pas d’indication à un « stade évolué » avec absence de communication possible ou entraînement impossible des capacités restantes ; ce stade est parfois défini par un MMSE < 15-18 selon les ESAD.

En savoir plus sur les ESAD => cliquez-ici 👇

Mon tip de MG 💎:

Il existe un site web avec un annuaire bien pratique pour toutes les aides locales que l'on peut solliciter pour les personnes âgées : cliquez-ici

Vous profitez que le patient soit en capacité d’exprimer sa volonté pour évoquer son avenir.

A propos du mandat de protection future…

- Il permet à un mandant de désigner un mandataire pour le représenter le jour où il ne sera plus en capacité de gérer ses intérêts ; ce mandataire peut être lui-même sous curatelle

- Le mandat porte sur l’assistance dans la vie personnelle et/ou sur la gestion du patrimoine

- Le mandat prend effet après un certificat médical constatant l'inaptitude du mandant par un médecin expert

- A la différence des autres mesures de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), le mandat de protection future ne prive pas la personne à protéger de sa capacité juridique (signer des contrats)

Toutes les réponses sont justes !

Dr Michael Rochoy, nous commente les réponses dans cette courte video :

👉 En savoir plus sur le mandat de protection future : cliquez-ici 👇

Le patient vous évoque des difficultés pour faire ses courses.

Vous êtes alerté par les enfants qui ont constaté lors d’un séjour des difficultés à préparer son repas. Vous proposez un portage de repas, que le patient accepte. Vous lui parlez donc de l’allocation personnalisée d’autonomie qui pourrait lui permettre de bénéficier de telles aides pour le maintien à domicile.

A propos de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)…

- L’APA est possible pour toute personne ayant un trouble neurocognitif

- Le montant de l’APA dépend des ressources et du degré de perte d’autonomie

- L’APA est récupérable sur la succession

- L’APA est versée directement au patient par le conseil régional

La bonne réponse est B.

L’APA est versée aux personnes de plus de 60 ans résidant en France et en perte d’autonomie, définie par un GIR 1 à 4 par une équipe de professionnels du conseil départemental (la grille est remplie une première fois par le médecin généraliste, mais il n’en est pas tenu compte…)

C’est une crainte de certains patients mais l’APA ne fait l’objet d’aucune récupération des sommes reçues. Le conseil départemental ne peut pas demander le remboursement des sommes versées au bénéficiaire de l’APA si sa situation financière s’améliore de son vivant, ni les récupérer sur sa succession à son décès.

L’APA aide à payer, selon un plan d’aide, les dépenses nécessaires pour rester à domicile malgré la perte d’autonomie : aides à domicile, matériel (téléassistance, barres d’appui), fournitures pour l’hygiène (incontinence), portage de repas, travaux d’aménagement du logement, accueil temporaire, dépenses de transport, services rendus par un accueillant familial. Elle peut être versée directement au patient, versée directement au service d’aide à domicile ou sous forme de chèques emploi service universel (CESU) ou versée à un établissement d’accueil temporaire.

Néanmoins, c’est le conseil départemental et non le conseil régional qui verse l’APA.

En savoir plus sur l’APA : cliquez-ici

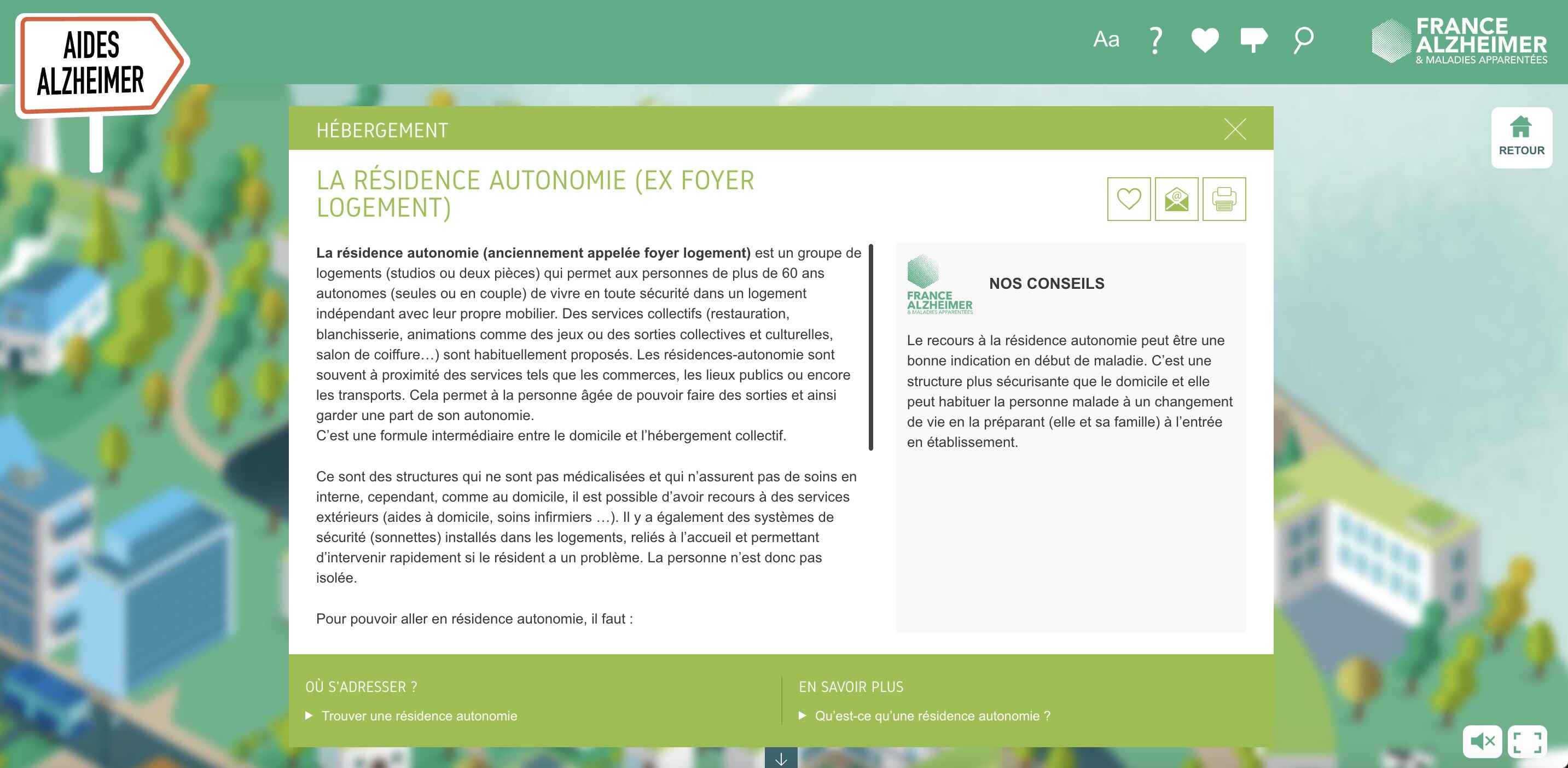

Le patient souhaite rester à domicile, mais vous interroge sur les alternatives.

Que pouvez-vous lui répondre ?

- Le maintien à domicile peut être favorisé par des aides de jour et une garde de nuit, pris en charge en partie par l’APA

- Un accueil familial est possible pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs

- Jusqu’à un GIR 3, il est possible d’intégrer une résidence autonomie (foyer logement Alzheimer)

- Un accueil de jour en EHPAD est possible

Les bonnes réponses sont A, B et D.

Réponse A : Vrai. La garde de nuit est une solution coûteuse, pour laquelle l’APA ne suffit jamais. Il est possible d’employer une garde de nuit, ou passer par des services d’aide à la personne.

Réponse B : Vrai, un accueil familial est possible pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs

Réponse C : Faux. Il faut avoir plus de 60 ans et être GIR 5 ou 6 ; il est possible d’intégrer certains foyers-logements en cas de GIR4, si ceux-ci ont signé une convention avec un SSIAD et un EHPAD ou un service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD)

Réponse D : Vrai.

En savoir plus sur les résidences autonomies : cliquez-ici

Dr Rochoy commente les réponses dans cette courte capsule video :

Au décours d’une hospitalisation pour récidive d’AVC punctiforme, aux séquelles motrices résolutives en quelques semaines, Monsieur L. intègre finalement un EHPAD.

Concernant l'accompagnement en EHPAD pour un patient atteint de la maladie d'Alzheimer…

- Tout professionnel de santé intervenant à titre libéral doit signer un contrat de coordination avec la direction de l’établissement

- Tous les EHPAD en France ont l’obligation de mettre en place des lits d’unité Alzheimer, unité d’hébergement renforcée (UHR) ou des pôles d’activité et de soins adaptés (PASA) équipés de sections spécialisées Alzheimer.

- Un patient ayant des troubles du comportement sévère peut être accueilli au sein du PASA pour le jour et la nuit

- Une entrée en UHR est définitive et ne permet plus de retourner en EHPAD classique ensuite

La bonne réponse est A.

Réponse A : Vrai.

Dans les EHPADs à budget global, il n’y a plus de lien avec l’Assurance Maladie (factures, qui peuvent être réalisées sur des feuilles de soins même si rien n’y oblige… sauf le service comptabilité souvent !)

Le respect de la convention n’est donc pas obligatoire et les honoraires peuvent être négociés sur le contrat initial : à noter que dans ce cas, les honoraires (gains non conventionnels) ne peuvent plus être assimilés à des honoraires conventionnels pour l’URSSAF.

Pour mémoire sur cet aspect cotation, l’avenant 7 a permis de coter 3 fois la majoration déplacement MD pour les 3 premiers patients vus en EHPAD. Cet aspect est donc « conventionnel ».

Réponse B : Faux. Ce n'est pas une obligation pour tous les établissements en France…

Réponse C : Faux. C’est en UHR que ces patients peuvent être accueillis. Le PASA est un pôle d’activités, proposant des activités (et déjeuner) aux patients ayant des troubles du comportement modéré.

Réponse D : Faux. C’est tout l’inverse : le projet de l’UHR est un accueil temporaire, pour contrôler les troubles du comportement sévère, avant un retour en EHPAD (voire à domicile). En pratique, cela peut être une période de 6 mois, renouvelable 1 fois (parfois plus si besoin) ; en cas d’arrêt des déambulations pathologiques, limitant les conséquences des troubles du comportement sévère, une sortie est souvent envisagée.

Et voilà c'est la fin de ce cas clinique sur les troubles cognitifs en MG !

A bientôt !

Vous appréciez guideline.care ? laissez nous un commentaire en cliquant sur le lien ci dessous :

Messages clés à retenir

Take home messages concernant les troubles cognitifs en MG :