Si vous êtes déjà inscrit, tapez juste votre adresse email puis votre mot de passe

Cas clinique de la semaine 12 - Crise suicidaire en médecine générale

Introduction

Au terme de ce cas clinique, vous aurez validé votre DPC et revu :

Comment REPERER une crise suicidaire ?

Comment PRENDRE EN CHARGE une crise suicidaire dans le cadre d'une consultation libérale ?

Comment ADRESSER au PSYCHIATRE rapidement ?

Sur quel SUPPORT TERRITORIAL s'appuyer face à la crise ?

A la fin du cas clinique corrigé, vous recevrez :

Les 10 points clefs à retenir concernant la crise suicidaire en MG

Une fiche de synthèse sur la CAT face à une crise suicidaire en MG

👉 tout pour gérer au quotidien simplement, rapidement et en mode Evidence Based Medicine (EBM) 😉

Cas clinique de la semaine 12 - Crise suicidaire

Mme Grange âgée de 44 ans, célibataire, sans enfant, vient vous voir en cette soirée d'hiver en consultation. Elle marche lentement et vous dit ressentir "une chape de plomb énorme" s'abattre sur elle depuis 3 jours.

Vous prenez ses constantes, la TA et la FC sont normales, la glycémie capillaire également. Vous la trouvez amaigrie.

Dans son dossier, vous notez aucun ATCD particulier sur le plan personnel hors mis un épisode dépressif caractérisé à l'âge de 25 ans puis un autre à 34 ans. Vous aviez noté à l'époque que les épisodes étaient survenus de manière assez rapide et que les antidépresseurs de type ISRS avaient eu un effet assez rapide aussi !

Elle a perdu un frère qui s'est suicidé à l'âge de 17 ans, elle avait alors 25 ans.

Vous : "Comment dormez-vous Mme Grange ?" Je ne dors pas Docteur répond-elle après un silence de 20 secondes en parlant très lentement.

Mme Grange : "Je n'arrive plus à me lever docteur".

Vous savez que la patiente vit seule depuis peu et est en recherche d'emploi. Vous lui demandez où en sont ses recherches justement.

Mme Grange : "Je n'arrive plus à aller à mes rdv chez France travail - pôle emploi, je ne me sens pas capable de toute façon de retrouver un boulot".

Elle ne voit pas de solution à ses difficultés depuis son licenciement et pense qu'elle devra quitter son logement prochainement.

A chaque fois les réponses sont lentes et longues à venir. Vous notez donc "ralentissement psychomoteur" dans votre observation et lui demandez si elle a pris des "médicaments" chez elle ? Là aussi après un silence un peu long elle vous répond que non mais un ami qui l'a trouve pas bien vient de lui donner des bromazepam à prendre pour dormir, "même mes amis je les dérange en fait".

DEVANT CETTE OBSERVATION, JUGEZ-VOUS QUE LA PATIENTE EST EN SITUATION DE CRISE SUICIDAIRE ?

- Oui

- Non

La bonne réponse est Oui.

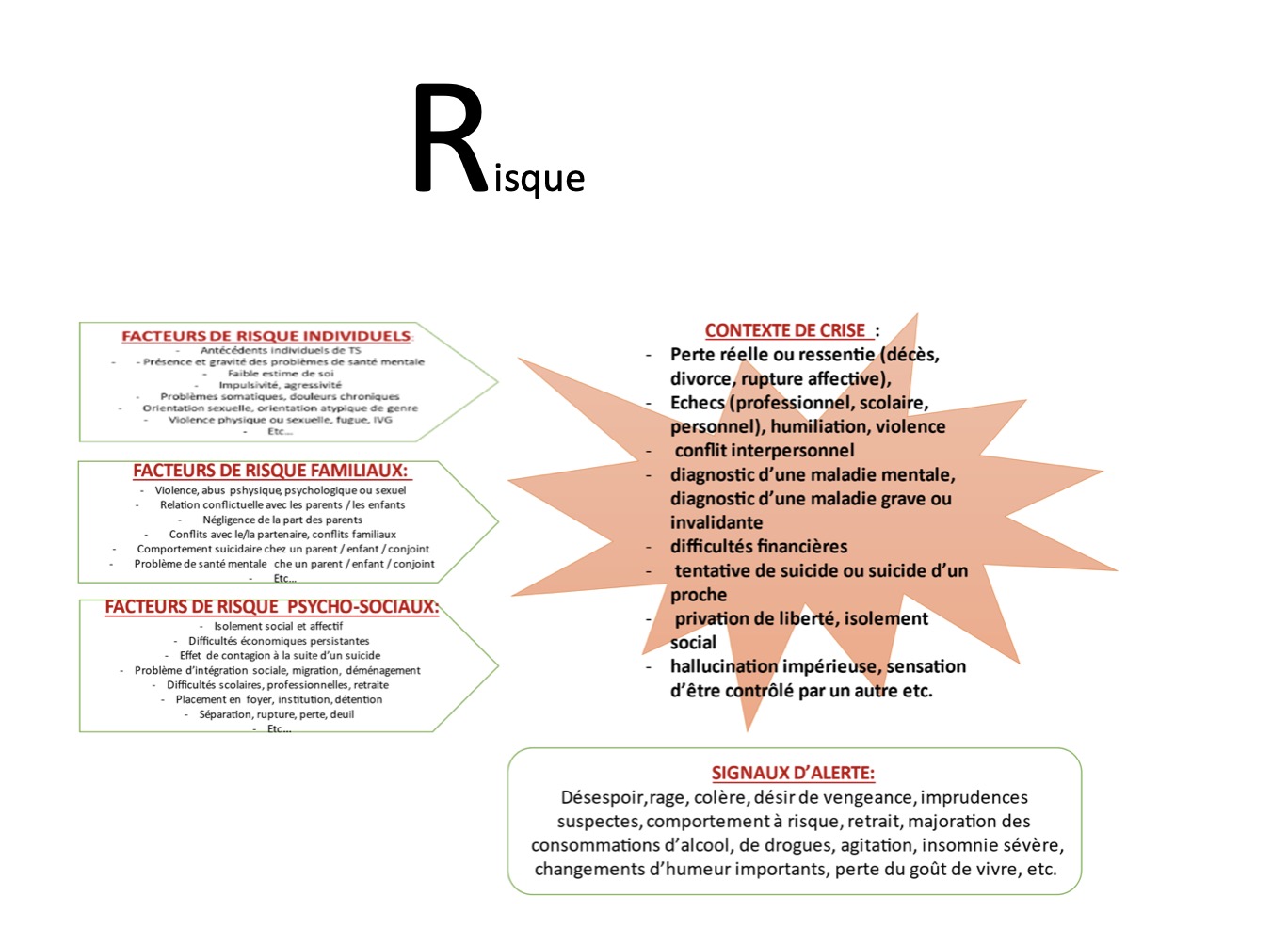

Il n’existe pas de critères diagnostiques de la crise suicidaire. Les études cas-contrôles à partir d’autopsies psychologiques, le suivi des patients et les différentes contributions des experts font apparaître que le repérage de la crise suicidaire s’appuie cependant sur 3 types de signes :

- 1) L’expression d’idées ou d’intentions suicidaires

- 2) Les manifestations de la crise psychique

- 3) Le contexte de vulnérabilité

1) Les idées suicidaires :

Elles sont exprimées directement (« je veux mourir ») ou indirectement (« j’en ai assez de vivre, ce serait plus simple si je n’étais pas là, je vous gêne »). Elles sont précises ou vagues, programmées ou non.

Chez Mme Grange, à la fin, elle dit : 👉 "même mes amis je les dérange en fait". On lui donne des anxiolytiques et elle y associe le fait de déranger ses amis.

2) Les manifestations de la crise psychique :

L’état de crise psychique n’est pas toujours facile à identifier. Il peut se manifester par :

Des malaises divers (fatigue extrême, anxiété, irritabilité, trouble du sommeil, perte de poids rapide, majoration des addictions, ruminations, troubles de la mémoire etc.)

Une perturbation de l’image de soi (dévalorisation, culpabilité, sentiment d’impuissance, échecs, impossibilité de trouver des solutions)

Des évitements inhabituels (retrait affectif, isolement, désinvestissement social, indifférence)

Une rupture plus ou moins nette avec l’état antérieur (cynisme, propos morbides, état mélancolique, perte du sens des valeurs, désespoir, intérêt pour les moyens létaux, accalmie suspecte, préparation au départ).

👉 ici chez la patiente, il y a un état de crise psychique dans la mesure où elle rapporte une rupture avec son état antérieur 'chappe de plomb depuis 3 jours", elle présente une perturbation de l'image d'elle : " je ne me sens pas capable de toute façon de retrouver un boulot ".

3) Le contexte de vulnérabilité :

Il s’agit des affections psychiatriques caractérisées (bipolarité, psychoses, dépressions graves, addictions ...) , des troubles de la personnalité et aussi des décompensations psychiques aigues avec leur corollaire de désorganisation, d’impulsivité, de perte de contrôle et de fluidité mentale, de pensée en tunnel.

Les premiers signes que nous venons de décrire ne sont, dans leur majorité, ni spécifiques ni exceptionnels pris isolément. Ils peuvent être labiles. C’est leur regroupement, leur association ou leur survenue en rupture par rapport au comportement habituel qui doivent alerter l’entourage ou le médecin. La crise suicidaire c'est une RUPTURE.

👉 Ici la patiente a déjà présenté 2 épisodes dépressifs caractérisés. On reviendra d'ailleurs sur ces 2 épisodes et leurs caractéristiques sémiologiques en fin de cas clinique.

Dans cette courte video, je vous résume :

- les chiffres à connaître sur le suicide,

- les moyens létaux utilisés selon les profils des patients et surtout

- les Fdr de crise suicidaire

Cette patiente vous paraît donc présenter un risque suicidaire.

SELON VOUS, QUEL EST LE POURCENTAGE DE PATIENTS QUI CONSULTE UN MEDECIN DANS LE MOIS PRÉCÉDENT UNE TENTATIVE DE SUICIDE ?

- 10%

- 30%

- 50%

- 80%

La bonne réponse est D.

Le suicide est souvent vu comme un acte imprévisible, mais c'est faux ! Il reste mystérieux mais plusieurs indices jonchent le parcours récent de l’individu suicidaire.

=> Le médecin de 1er recours a un rôle de vigie dans le repérage précoce de la crise suicidaire.

Environ 8 suicidants sur dix ont consulté un médecin le mois précédant la tentative de suicide !

Une première étude sur le sujet (1983) a montré qu’une formation ciblée des professionnels de santé sur le risque suicidaire avait permis de réduire très significativement le taux de suicide sur l’île de Gotland en Suède. L’arrêt de la formation des professionnels a rapidement conduit à un retour au niveau antérieur.

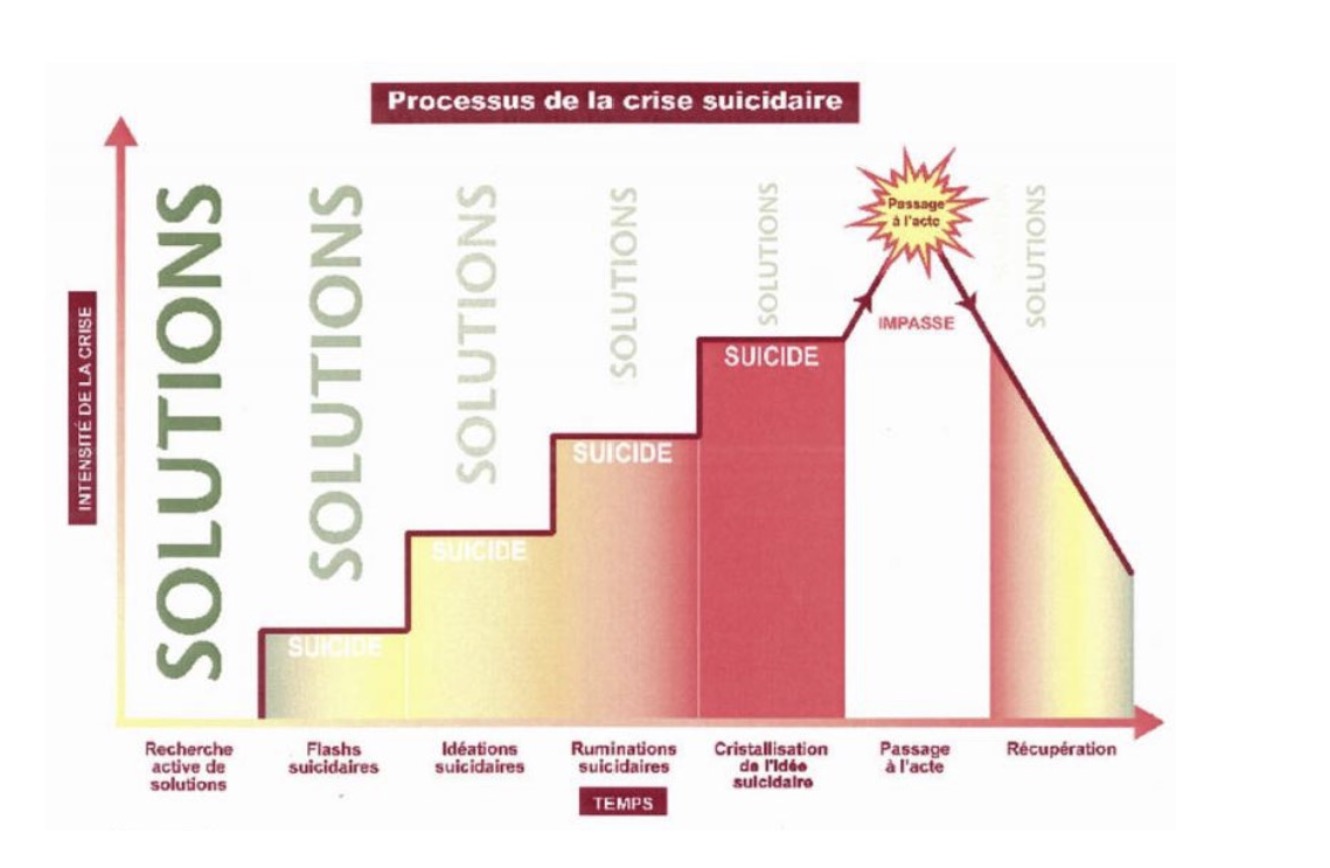

Le suicide intervient presque toujours dans un contexte de crise suicidaire. Par définition il s’agit d’une souffrance psychique dont le risque majeur est le suicide à plus ou moins 48h. C’est un processus réversible.

Comment reconnaître une crise suicidaire ? C'est complexe car multi dimensionnel, j'essaie de vous donner les clefs dans cette video 👇

Le suicidant ne veut pas mourir, il veut arrêter de souffrir. Des mesures simples de protection immédiate (mur ou filet anti-suicide, privation des moyens létaux ) réduisent le taux de suicide (et ne le diffère pas).

Le suicide est un phénomène complexe qui résulte de l’interaction de nombreux facteurs. Ces déterminants biologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux sont de mieux en mieux connus.

Parmi les principaux facteurs de risque figurent :

- les troubles psychiques

- les addictions

- les antécédents familiaux

- l'appartenance à un groupe vulnérable

- la précarité des conditions de vie

- les contextes de changements, de perte de statuts

- l'isolement social, l’inactivité

- les antécédents personnels de comportement suicidaire

Les études épidémiologiques de ces 20 dernières années ont permis d’identifier des actions permettant de diminuer la mortalité et la morbidité suicidaires de façon efficace.

Notre rôle clef est de savoir REPÉRER ces patients qui ne parlent pas forcément du suicide ouvertement mais qui toujours consultent les jours qui précèdent ...

Pour cela, il faut bien comprendre que la crise suicidaire est un processus et non un accès brutal !

Mon tip de psychiatre 💎 : "Le patient qui se suicide ne souhaite pas mourir, il souhaite trouver une solution à ses problèmes !" 👇

Le processus qui amène à la crise suicidaire, ce qu'il faut en retenir dans cette courte video :

Mme Grange vous paraît donc en situation de crise suicidaire.

Vous prenez la parole et dites : " Mme Grange pensez-vous vous suicider ? "

A PROPOS DE CETTE QUESTION DIRECTE SUR LE SUICIDE DE LA PATIENTE, QUELLE PROPOSITION EST JUSTE ?

- La question est posée trop directement.

- Evoquez comme cela le risque de suicide peut le provoquer en donnant l'idée à la patiente de se suicider !

- Aborder directement et clairement l'intention du suicide aide les patients à s'ouvrir.

- Aucune réponse exacte.

La bonne réponse est C.

Le suicide est un sujet tabou, pour lequel il existe encore beaucoup d’idées reçues. Celles-ci ont un effet négatif sur la création de l’alliance thérapeutique. Il est donc important de pouvoir en prendre conscience afin de mieux s’ajuster à la réalité intime de la personne en crise suicidaire.

👉 Parler du suicide ne provoque pas le suicide au contraire cela valide le fait que vous avez compris l'état de crise dans lequel se situe le patient et permet d'avancer dans la résolution du problème. Cela soulage aussi le patient de pouvoir en parler librement.

👉 N'oublions pas que 80% des suicidants consultent dans le mois précédent la tentative, tous n'évoquent pas loin s'en faut spontanément l'hypothèse du suicide. Notre rôle est CAPITAL dans le repérage de ces patients : le médecin généraliste est à la fois la vigie, le pivot et le garant du suivi des patients suicidaires.

Je vous explique le rôle capital de la question directe à poser sur le suicide aux patients dans cette courte video :

Mon conseil 💎 : Si vous pensez au suicide, vous devez poser clairement la question au patient !

Quelques éléments sur les différentes présentations suicidaires selon les âges :

Chez l’adolescent :

Contrairement à une idée reçue, l’expression d’idées et d’intentions suicidaires n’est pas banale à l’adolescence. On s’accorde actuellement à les considérer comme un motif suffisant d’intervention et de prévention.

La crise psychique peut s’exprimer par un infléchissement des résultats scolaires, des conduites excessives et déviantes, une hyperactivité, une attirance pour la marginalité, des conduites ordaliques, des conduites d’anorexie et de boulimie, des prises de risque inconsidérées, une violence sur soi et sur autrui, des fugues et des prises de risque au niveau sexuel.

L’adolescence est une période de particulière vulnérabilité à laquelle peut se surajouter l’isolement affectif, les ruptures sentimentales et les échecs, notamment scolaires, les conflits d’autorité.

Chez la personne âgée :

Les idées suicidaires sont rarement exprimées et lorsqu’elles le sont, elles ne doivent pas être banalisées par l’entourage.

Les manifestations de la crise psychique peuvent comporter une attitude de repli sur soi, un refus de s’alimenter, un manque de communication, une perte d’intérêt pour les activités, un refus de soin et des gestes suicidaires. Une dépression quasiment constante avec idées suicidaires est souvent à tort minimisée par l’entourage.

Le contexte de vulnérabilité comporte de façon quasi constante une dépression, des maladies somatiques, notamment sources de handicap et de douleur, les conflits, le changement d’environnement. Un autre facteur est le veuvage pour les hommes.

Le suicide chez les personnes âgées : particularités sémiologiques dans cette courte video :

Chez les personnes atteintes de troubles psychiques avérés :

Les idées suicidaires peuvent être exprimées ou à l’inverse totalement dissimulées.

La crise suicidaire est constituée d’une alternance de moments à haut risque et de moments d’accalmie, sur un fond de variabilité permanente. Certains signes peuvent marquer une aggravation du risque, qu’il peut être difficile de repérer parmi des signes déjà présents dus à la maladie : isolement, rupture des contacts habituels, réduction et abandon des activités, exacerbation de tous les signes de maladie.

Le contexte de vulnérabilité est la maladie, au sein de laquelle des événements d’allure insignifiante peuvent avoir un impact très important.

Chez les personnes souffrant de dépendance à l’alcool :

Les idées suicidaires ne sont ni nécessairement conscientes, ni exprimées alors que le risque suicidaire peut être important et imprévisible.

L’alcoolisation a à la fois la valeur d’une conduite de protection et de facteur de risque ; l’abus et le dépassement d’une limite possible ou le jeu avec les limites et la prise de risque, l' impulsivité accrue et le manque de contrôle comportemental sont des signes d’alarme.

Le contexte de vulnérabilité est constitué par l’impulsivité, la perte de contrôle du comportement, la précocité de l’intoxication, la dépression, le chômage, les séparations et les maladies somatiques. Chez les femmes alcooliques, le désespoir, les séparations et les antécédents de traumatismes dans l’enfance sont associés à un risque accru.

La patiente vous répond avec toujours bien du mal à votre question :

"Oui docteur, les comprimés de bromazepam de mon ami... je me dis que cela peut être une solution..."

COMMENT EVALUEZ-VOUS LE NIVEAU DU RISQUE SUICIDAIRE CHEZ MME GRANGE ?

- Je demande un avis en psychiatrie en urgence

- J'utilise Échelle de dépression de Hamilton

- J'utilise le modèle RUD

- J'utilise l'échelle de Ducher

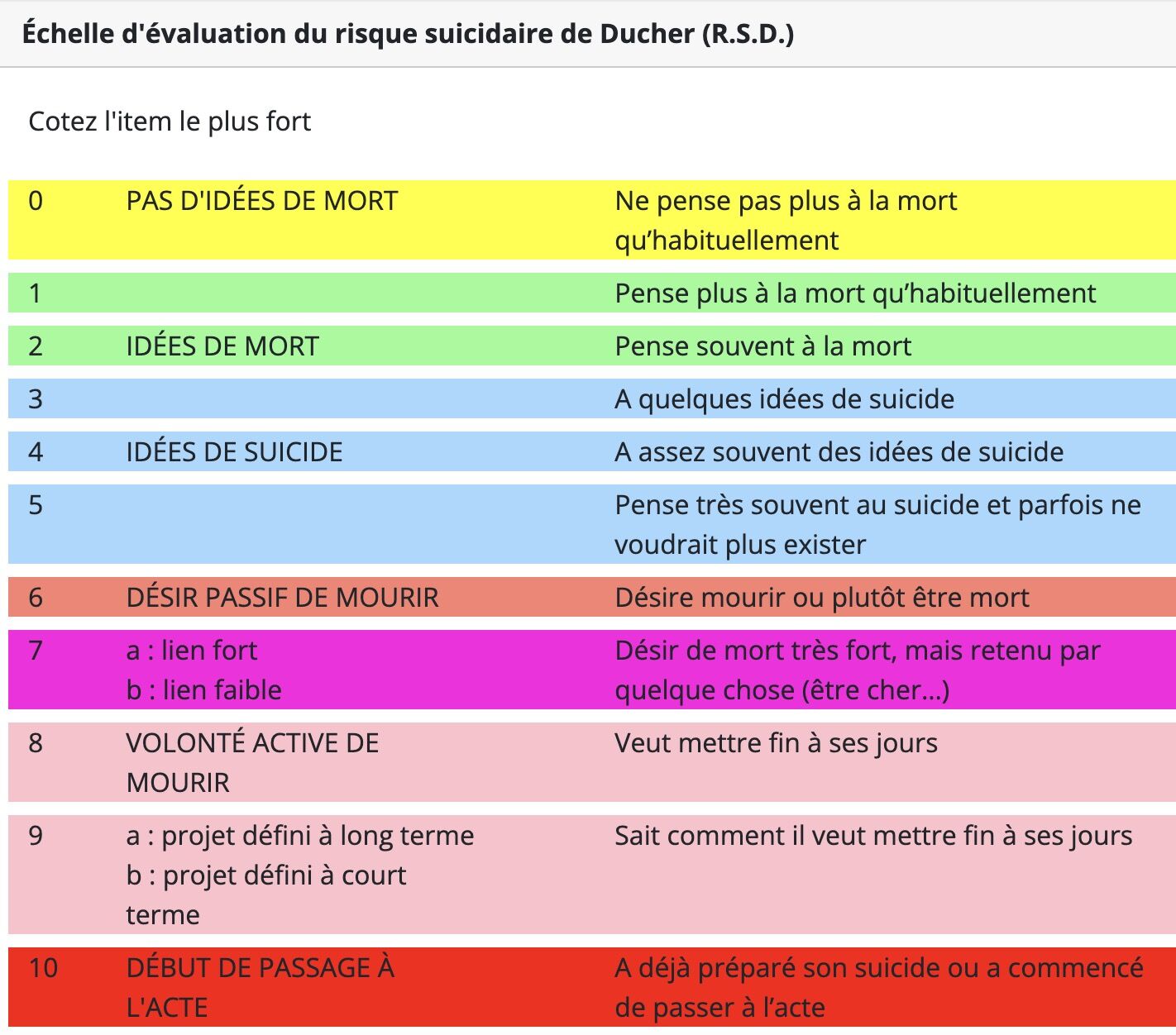

Les bonnes réponses sont C et D.

Réponse A : Faux, on ne va pas se raconter de blague, l'accès en urgence à un psychiatre est particulièrement difficile actuellement.

Dire "Appelez un psychiatre" n'est pas un conseil efficient et applicable en pratique clinique quotidienne.

Réponse B : Faux, l'échelle d'Hamilton évalue la sévérité d'un épisode dépressif. Elle n'évalue pas à proprement parlé le risque suicidaire d'un patient. PS : L'échelle d'Hamilton est disponible sur guideline.care : ici 👉 Echelle d'Hamilton

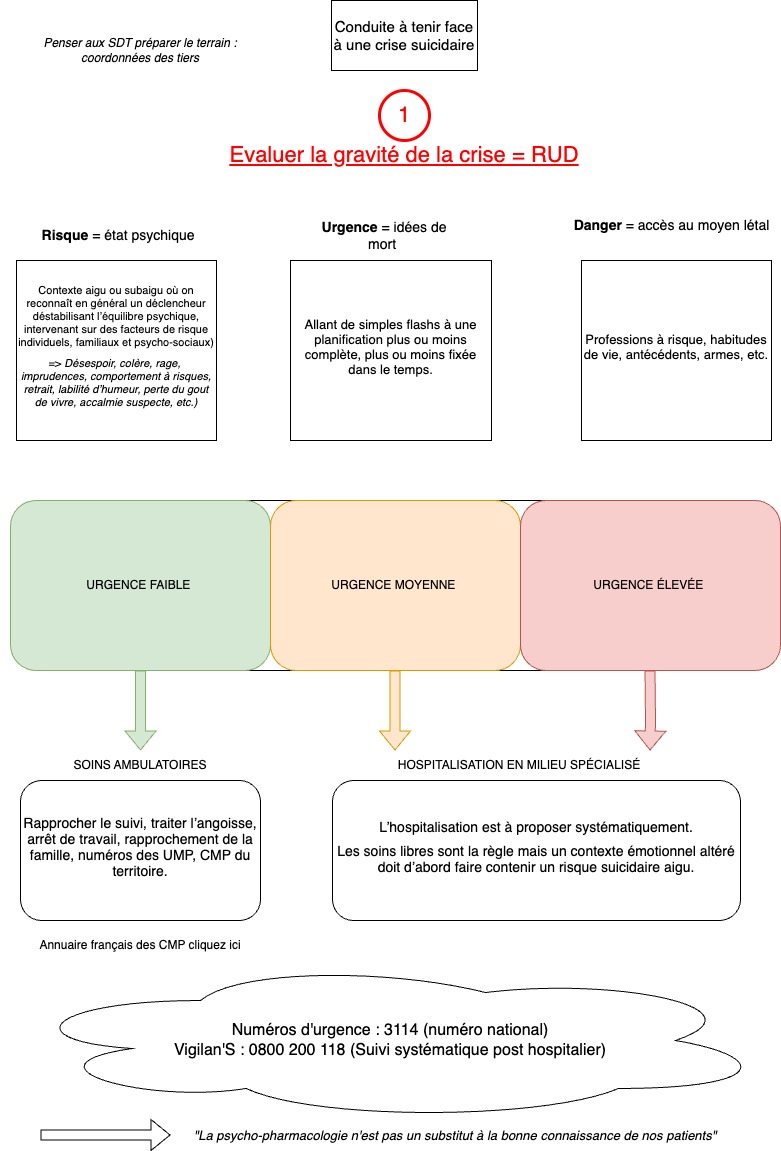

Réponse C : Vrai, le modèle RUD est adapté à l'évaluation du risque suicidaire. RUD : Risque – Urgence – Dangerosité

Les échelles ne sont qu’une aide, en aucun cas un outil prédictif :

- l’individu n’est pas réductible à des éléments biographiques.

- on peut se sentir faussement rassuré

- il s’agit parfois d’une façon de se désengager de la rencontre clinique avec un individu en souffrance

- l’idée d’une évaluation objective n’est pas sans rapport avec l’idéal d’un pouvoir médical capable de tout prévoir et tout traiter

- l'’évaluation d’une personne suicidaire s’inscrit dans une rencontre où de multiples mécanismes relationnels sont en jeu. Face à cette population, le professionnel peut être fortement impacté émotionnellement, ébranlé dans son rôle et sa mission, bousculé dans sa pratique. Cette rencontre singulière confronte chacun à ses propres limites, ses représentations et ses valeurs.

Il ne faut pas oublier que le principal objectif est de s’ajuster émotionnellement à la personne, de la rejoindre alors qu’elle traverse un séisme émotionnel. S’aider d’un outil comme le RUD permet de guider l’anamnèse et de rester rassurant avec son patient.

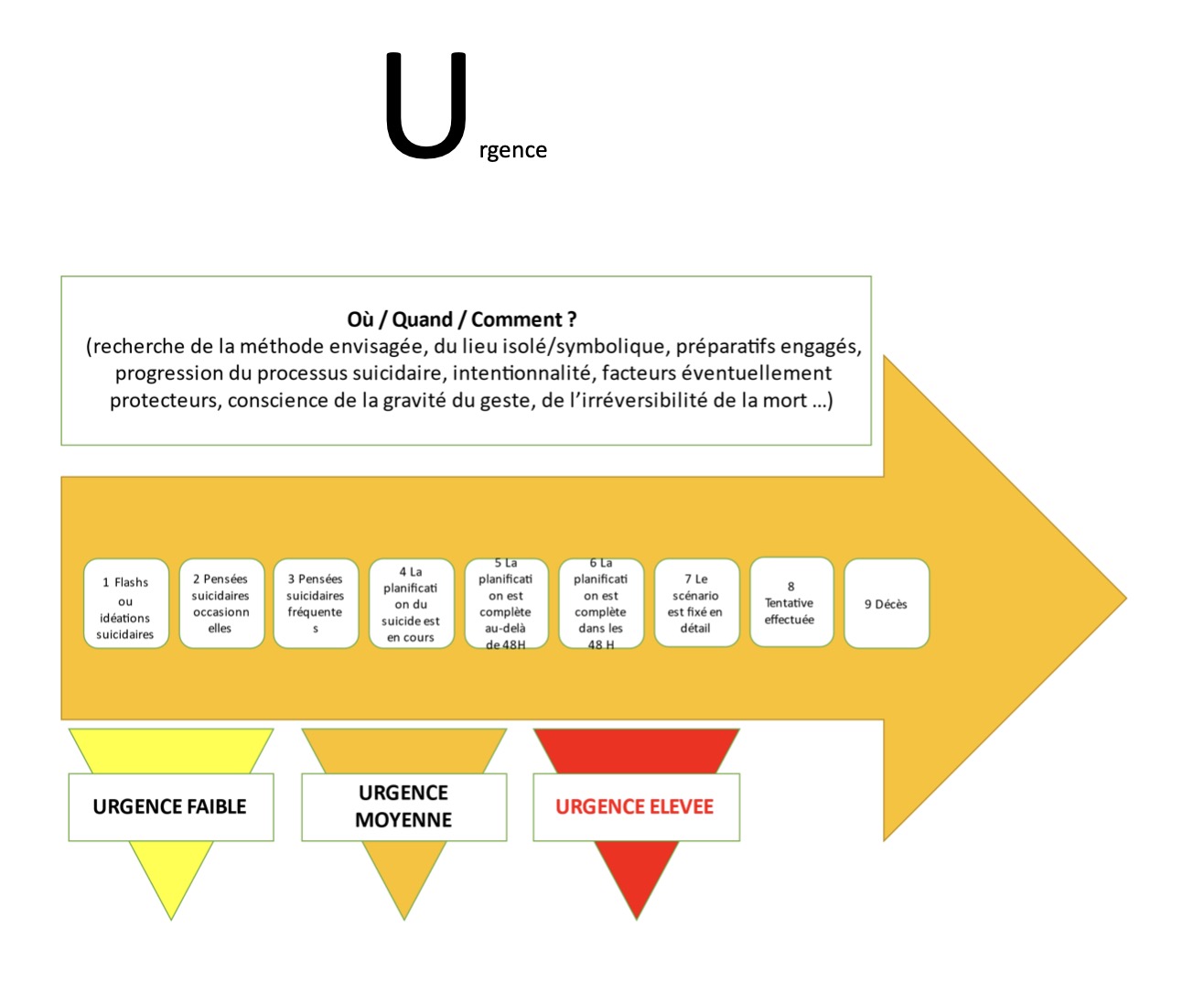

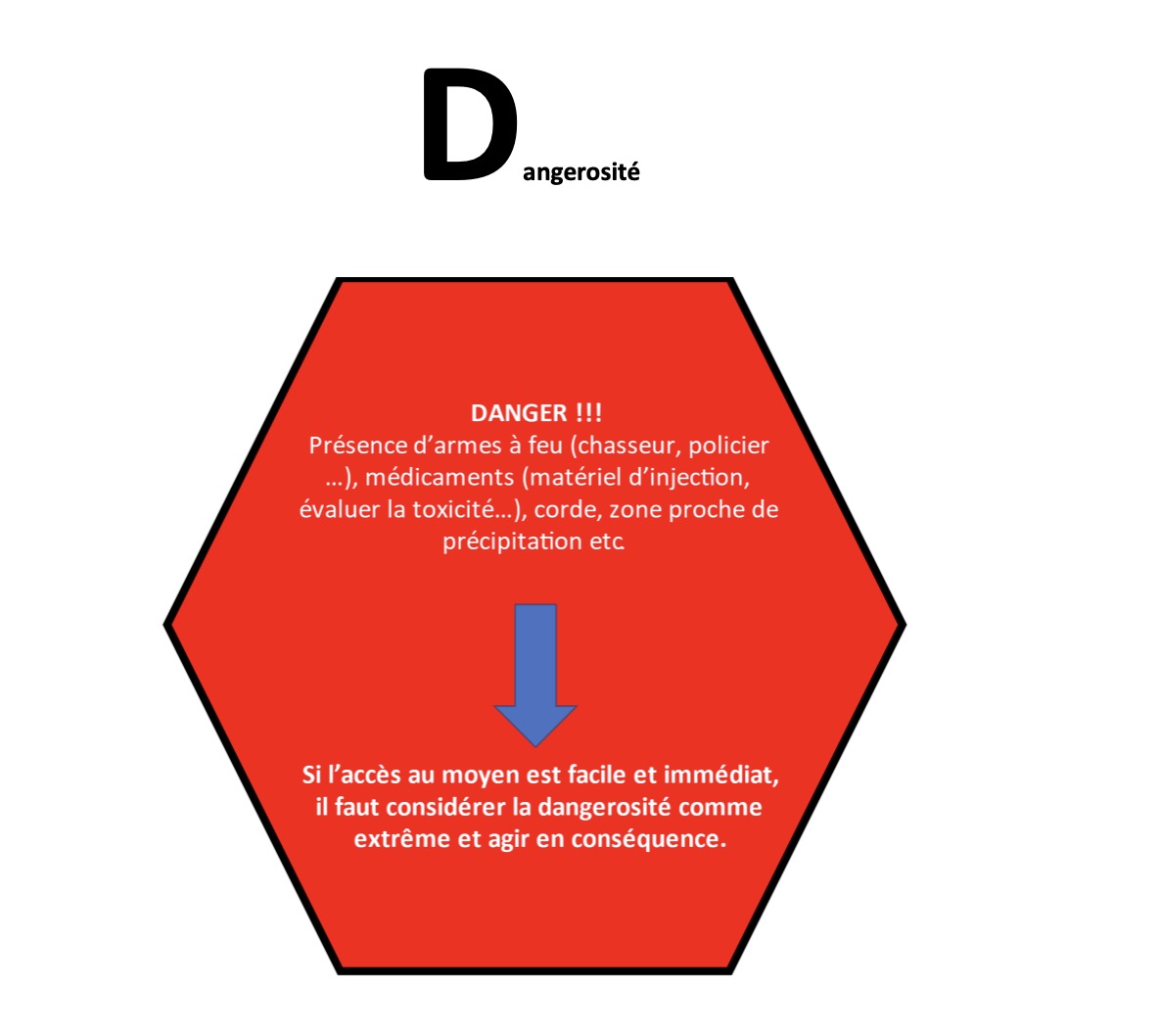

Avec RUD , l'évaluation du potentiel suicidaire est triple. Elle prend donc en compte :

- Le risque = c’est l’état de crise

- L’urgence = c’est l’idée de sa mort (intensité, fréquence, appropriation, désinhibition)

- La dangerosité = c’est l’accessibilité du moyen.

En s’aidant du modèle RUD, on situera le niveau d’urgence suicidaire : FAIBLE / MOYENNE / ELEVEE

Réponse D : Vrai, vous pouvez aussi utiliser l'échelle de Ducher pour évaluer le risque suicidaire. Ce qui est important c'est de savoir REPERER la CRISE SUICIDAIRE puis de l'EVALUER afin de proposer en fonction de l'intensité une réponse de prise en charge graduée et adaptée.

🔔 Mon tip de psychiatre : Attention si ces 2 outils sont des supports à connaître et à utiliser. Ils ne restent qu’une aide et en aucun cas un outil prédictif : l’individu n’est pas réductible à des éléments biographiques.

L'avantage d'être abonné à guideline.care est de de ne plus à avoir rechercher les bonnes échelles ou scores ou à passer 10 min à calculer des scores parfois long pendant votre consult !

👉 Tout est au même endroit =>Ici section "Score" de guideline.care 👉 80+ scores disponibles avec calculateur automatique.

QUEL NIVEAU DE RISQUE RETIENDRIEZ VOUS CHEZ MME GRANGE ?

- Urgence faible

- Urgence modérée

- Urgence élevée

- Aucune réponse exacte

La bonne réponse est B.

Reprenons le modèle RUD.

R = Risque => la patiente a des fdr individuels car elle présente un ATCD familial de suicide. Il s'agit d'un élément capital à prendre en compte. Il y a plus de risque de suicide chez les patients dont les proches se sont suicidés. Elle présente aussi des antécédents d'épisodes dépressifs à 2 reprises. Il y a des fdr sociétaux ou conjoncturels : Mme Grange est isolée socialement, elle vit seule et a des difficultés économiques liées à sa perte d'emploi.

U = Urgence => C'est le niveau de préparation du geste : où/quand/comment Là la situation semble plutôt rassurante, il n'y a pas vraiment de projet bien précis verbalisé par la patiente. Elle a tout de même en vue une ingestion médicamenteuse volontaire : IMV => "Oui docteur, les comprimés de bromazepam de mon ami... je me dis que cela peut être une solution..." Il s'agit de plus d'un moyen létal assez classiquement utilisé chez les femmes.

D = Dangerosité => c'est l'accès au moyen. Ici le moyen est accessible aisément => boîtes de bromazepam.

On peut donc dire que la patiente objectivement a un moyen létal à disposition et y pense et a des fdr personnels et sociétaux. Le risque n'est donc pas imminent mais il n'est pas faible non plus !

Je vous ai fait une autre video sur ce qu'est le RUD selon moi, et je vous donne qqs exemples de niveaux de risque pour ancrer les choses (PS les gens qui en ont marre peuvent passer à la question 6 😀)

QUEL(S) TRAITEMENT(S) METTEZ-VOUS EN PLACE VIS A VIS DE CE RISQUE SUICIDAIRE D'INTENSITÉ MODÉRÉ ?

- Antidépresseurs par ISRS

- Anxiolytiques

- Hospitalisation en urgence sous contrainte si besoin

- Hospitalisation proposée et envisagée à court terme

Les bonnes réponses sont B et D.

Il y a donc 3 GRANDES SITUATIONS :

- URGENCE FAIBLE

- URGENCE MODEREE

- URGENCE ELEVEE

L’urgence suicidaire faible :

Il s’agit de situations le plus souvent réactionnelles sur des pathologies psychiatriques non déstructurantes.

L’accompagnement thérapeutique est indispensable mais peut se faire sous forme ambulatoire, ce qui comprend :

Un suivi rapproché par le médecin traitant de l’ordre de une fois par semaine au début

Une orientation en CMP, ou auprès d’un confrère psychiatre libéral

Le soulagement de l’angoisse au besoin par un traitement anxiolytique, de l’insomnie par des sédatifs (somnifères et/ou neuroleptiques)

Un arrêt de travail dont la durée est à évaluer, mais une durée suffisamment longue peut permettre de rompre avec une routine mortifère

Un rapprochement de la famille si c’est approprié, pour assurer une surveillance attentive

Une information sur les dispositifs d’aide, notamment le 3114 et le numéro des urgences psychiatriques

Penser à des orientations spécifiques : CSAPA, unité de la douleur, unité de soins palliatifs, médecine du travail…

L’urgence suicidaire moyenne :

Les items précédents s’appliquent. En situation pré-critique, il convient de maintenir une alliance thérapeutique suffisante pour surveiller de manière rapprochée. L’hospitalisation en milieu spécialisé est à proposer, soit directement via les UMP, soit de manière différée par un envoi de demande d’admission en clinique. L’horizon d’un soin à court terme a souvent en soi un effet immédiatement soulageant.

Doivent être considérées comme indications à hospitalisation en milieu psychiatrique :

Un sujet réfractaire à toute forme de suivi qui exprime des idées suicidaires et présente des symptômes anxio-dépressifs

Un sujet incapable de lutter seul contre ses idées suicidaires et qui multiplie les demandes directes ou indirectes (appels téléphoniques, demandes incessantes de RDV)

Une décompensation psychiatrique avérée : Episode dépressif caractérisé sévère, troubles psychotiques, troubles graves de la personnalité.

Des répétitions de passages à l’acte d’allure suicidaire (conduites à risque, gestes auto-agressifs)

Une non-amélioration voire une aggravation des idées suicidaires malgré la prise en charge ambulatoire

Un état de crise familiale nécessitant une extraction du milieu

La règle est l’hospitalisation consentie mais la HAS identifie le risque suicidaire comme l’un des motifs pour déclencher une hospitalisation sous contrainte.

L’urgence suicidaire élevée :

L’hospitalisation immédiate est requise, de préférence avec l’accord du patient. Sinon sans.

Le consentement suppose le discernement. Un état de bouleversement émotionnel et son corollaire d’instabilité du comportement et de labilité thymique, doit forcément interroger sur la solidité et la sincérité de l’acceptation du patient en urgence suicidaire élevée. C’est pourquoi, il faut préparer l’hospitalisation contrainte sans délais en recherchant les tiers (famille) susceptibles de soutenir cette hospitalisation et communiquer leurs coordonnées. La transformation d’une hospitalisation libre en hospitalisation contrainte doit pouvoir se faire rapidement.

En cas de fugue, on appelle le 15 et/ou le 17.

Un traitement doit être proposé qui associe classiquement un anxiolytique d’action rapide et un antipsychotique sédatif en adaptant selon le gabarit, l’âge, les antécédents, les prises éventuelles d’autres psychotropes, et en surveillant la bonne tolérance hémodynamique (par ex : Xanax 0.5 : 1 cp + Loxapac 25 : 2 cp). Il faudra veiller à bien communiquer l’information au service qui recevra le patient.

Finalement, vous avez su repérer cette crise suicidaire, vous avez prescrit un anxiolytique et la patiente a bénéficié d'une hospitalisation quelques jours après, grâce à votre appel au 3114. (Numéro accessible pour les pros de santé aussi !)

A votre avis selon les caractéristiques sémiologiques de troubles de l'humeur que la patiente présentait (dès le départ) quel diagnostic a été retenu par les collègues psychiatres ?

- Episode dépressif caractérisé isolé

- Trouble bipolaire

- Trouble dépressif récurrent

- Aucune réponse exacte

La bonne réponse est B.

Réponse A : Faux. La patiente a déjà eu 2 autres épisodes dépressifs. Si l'on part sur l'hypothèse d'un épisode dépressif celui-ci ne peut pas être isolé.

Réponse C : Faux, à la limite, on pourrait parler de trouble dépressif récurrent. Sa définition étant : présence d'au moins 2 épisodes dépressifs caractérisés séparés d'au moins 2 mois sans symptôme.

Mais ce qui est important ici, c'est de noter qu'il s'agit en fait d'un trouble bipolaire !

Premièrement, l'idée numéro 1 à retenir est que le trouble bipolaire n'est pas forcément associé à des phases d'hypomanie ou de manie. C'est même la très grande majorité des troubles bipolaires qui n'ont jamais de manie ou d'hypomanie.

On estime qu'en ambulatoire 30 à 40% des malades diagnostiqués "dépressifs" on en fait un trouble bipolaire.

Conséquence : Le trouble bipolaire a un retard diagnostique de 12 ans en moyenne !

Qu'est ce qui pouvait orienter vers un trouble bipolaire chez Mme Grange dès le départ ?

- Indépendamment de Mme Grange, le trouble bipolaire étant une pathologie qui peut prendre quasiment tous les aspects sémiologique des autres pathologies psychiatriques, elle doit TOUJOURS être considérée comme POSSIBLE D'EMBLÉE dans la réflexion diagnostique.

- Le trouble bipolaire débute souvent jeune 👉 ah... Mme Grange a présenté un 1er "épisode dépressif" a 25 ans ! C'est jeune en effet !

- La crise dans le trouble bipolaire débute souvent rapidement et s'arrête brutalement ; on a noté une rapidité d'action des ISRS lors des 2 crises dépressives mais en fait les ISRS n'ont rien à voir dans l'amélioration, la patiente s'est spontanément améliorée et la prise concommitante d'ISRS à engendré un biais cognitif corrélation ≠ causalité.

- Le trouble bipolaire se manifeste plus que par un trouble de l'humeur par une modification psychomotrice ! La patiente parle lentement et décrit une "chappe de plomb"

- Les femmes ont des troubles biploaires plutôt sur le mode dépressif et rarement avec des crises maniaques plutôt l'apanage des hommes.

- Puis enfin la crise suicidaire elle même ! Le trouble bipolaire est LA PATHOLOGIE qui expose le plus au risque suicidaire. 15% des patients meurent de suicide, c'est plus que dans la dépression ! Un patient sur deux fera une TS dans sa vie !

Mon tips de psychiatre 💎 : Chez cette patiente, si on part sur un énième épisode dépressif et que l'on prescrit un ISRS, on peut induire un virage maniaque et déclencher une tentative de suicide !

Et voilà c'est la fin de ce cas clinique !

Bravo à vous et à la semaine prochaine 💪 C'est long la psychiatrire ! La prochaine fois promis le cas sera très court 🙂

Laissez-nous un petit témoignage écrit ou video : qu'appréciez vous le plus dans nos formations ? ! 😉

Messages clés à retenir

10 idées reçues sur le suicide :

1 Le suicide est un acte témoignant d’une détermination profonde = FAUX, la grande majorité des suicides se situent dans une ambivalence non réglée, entre l’envie de vivre et de mourir. Prévenir du suicide ce n’est pas porter atteinte à la liberté, c’est témoigner que la vie de l’individu compte, c’est faire jouer l’ambivalence du côté de la vie.

2 Le suicidant veut mourir = FAUX, il veut arrêter de souffrir

3 Le suicide est imprévisible = FAUX, il reste mystérieux mais plusieurs indices jonchent le parcours récent de l’individu suicidaire.

4 Il faut du courage pour se suicider = FAUX, cela revient à envisager le suicide en termes de choix. Il s’agit d’une projection, non d’une réalité psychique concernant la personne.

5 Les personnes suicidantes sont malades = FAUX pas toujours. Il faut reconnaître que personne n’est à l’abri du suicide même si des études récentes démontrent que les personnes qui se sont suicidées souffraient plus souvent que la population en général d’un trouble mental (dépression, trouble d’abus et de dépendances aux substances, trouble de personnalité, etc.).

6 Le suicide est un acte adressé = FAUX, en général. Parfois, les menaces suicidaires, lorsqu’elles sont multipliées désensibilisent l’entourage qui y voit une demande affective inadaptée, ce qui augmente le vécu d’impasse et donc le risque de passage à l’acte.

7 Les personnes suicidaires sont déprimées = FAUX, pas toujours. D’autre part, la sensation d’avoir résolu l’ambivalence suicidaire peut se traduire à une accalmie émotionnelle alors que le risque est maximum (phénomène observé souvent chez les personnes âgées).

8 Le suicide n’est pas contagieux = FAUX, on observe qu’avoir eu des proches suicidés augmentent significativement le risque suicidaire.

9 Après la TS et le passage de la crise suicidaire, le risque est faible = FAUX, il reste très élevé plusieurs semaines après.

10 Parler du suicide directement peut lever les dernières inhibitions = FAUX, cela au contraire aident les patients à s’ouvrir.

Fiche A4 de la CAT face à une crise suicidaire :