Si vous êtes déjà inscrit, tapez juste votre adresse email puis votre mot de passe

Cas clinique de la semaine 07 - Traumatisme crânien en médecine générale

Introduction

Au terme de ce cas clinique, vous aurez revu :

Comment évaluer la sévérité d'un TC chez un patient vigile ?

Quel patient passer au scanner après un TC ?

Quelle est la CAT chez les patients sous anti agrégant et anticoagulant ?

Comment reconnaître un syndrome post commotionnel (SPC) ?

Comment traiter le SPC ?

A la fin du cas clinique corrigé, vous recevrez :

Les 10 points clefs à retenir face à un traumatisme crânien.

Une fiche de synthèse sur la CAT face à un traumatisme crânien léger et face à un syndrome post commotionnel.

👉 tout pour gérer au quotidien simplement, rapidement et en mode Evidence Based Medicine (EBM) 😉

Cas clinique de la semaine 07 - Traumatisme crânien

Vous participez à un match de foot amateur quand un joueur glisse et se prend un coup de genou dans la tempe en début de match. Il tombe et perd brièvement connaissance puis se relève sans trouble particulier en dehors d’une douleur au point d’impact.

Il a 28 ans, vous le connaissez bien, il est sportif et c’est votre meilleur en attaque.

Vous allez l’examiner. Le patient est cohérent, il ne sait pas vraiment ce qui s’est passé au moment du choc, ni même avant, il ne présente pas de trouble neurologique, il est céphalalgique mais dit que ça va.

Vous ne constatez pas d’anomalie de l’examen neurologique.

PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES LAQUELLE EST LA BONNE ?

- un traumatisme crânien léger

- un traumatisme crânien modéré

- un traumatisme crânien sévère

- On ne peut pas savoir à ce stade

La bonne réponse est A.

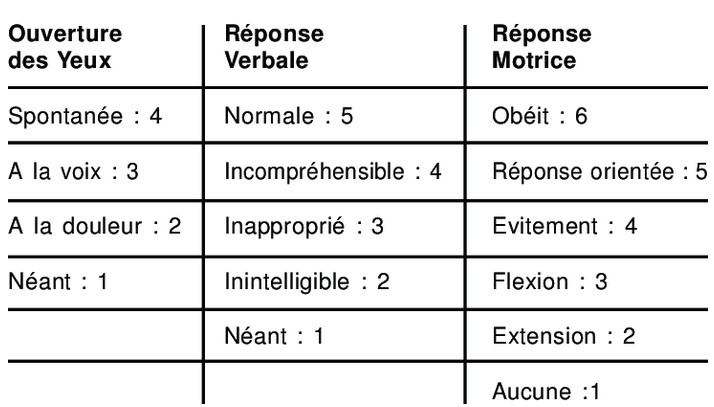

Réponse A : Vrai. La sévérité d'un Traumatisme Crânien (TC) s’évalue sur le score de Glasgow qui, supérieur à 14, signe un TC léger. La perte de connaissance ne rentre pas en compte, ni même l’amnésie.

Réponse B et C : Faux, la sévérité du traumatisme crânien (TC) est généralement défini par le score de Glasgow (GCS) à la prise en charge :

• LEGER : GCS≥14

• MODERE : 8<GCS<14

• GRAVE : GCS≤8

Le score (comme une centaine d'autres) est disponible sur notre site à la section "Scores cliniques" => cliquez-ici

Pour info : le traumatisme crânien léger est parfois appelé commotion cérébrale.

Réponse D : Faux, la sévérité se cote à la prise en charge par le Glasgow.

Je vous résume les 2 questions à se poser face à un TC en urgence et surtout comment y répondre dans cette courte video 👇

Finalement le match reprend mais au bout d’une heure il n’est pas dans le jeu, il ne sait plus où il doit marquer et il se sent mal et nauséeux.

QUE SUSPECTEZ-VOUS ?

- un simple traumatisme crânien

- un hématome sous dural aigu

- un hématome extra dural

- une hémorragie sous arachnoïdienne

Les bonnes réponses sont B,C et D.

Réponse A : Faux, cela peut être en lien avec un simple traumatisme, mais cela reste un diagnostic d’élimination.

Réponse B : Vrai, même si ce n’est pas le plus probable

Réponse C : Vrai, c’est le diagnostic le plus probable avec une atteinte au niveau de la tempe donc en regard de l’os temporal qui est fin, ou passe l’artère méningée moyenne qui peut être facilement blessée en cas de fracture de l’écaille temporale. C’est également l’atteinte la plus fréquente chez un jeune avec un intervalle libre.

Mon conseil de neurologue 💎 : méfiez-vous des traumatismes localisés à la région temporale +++ comme le lait sur le feu... prenez en compte cette localisation comme un risque d'hématome extra dural.

Réponse D : Vrai, après un traumatisme cela reste possible même si la clinique donne plus volontiers un syndrome méningé sans intervalle libre.

Je vous résume cela dans une courte video 👇:

Le patient est pris en charge par les pompiers et un bilan est réalisé qui se révèle normal. Le scanner est sans anomalie.

Il vous consulte à distance (2-3 mois) pour des céphalées persistantes et des troubles de la mémoire. Vous lui faites passer un MMS rassurant (28/30, il oublie un mot au rappel mais le retrouve avec le rappel et il s’est trompé dans le jour du mois en vous donnant la date de la veille).

Il se plaint aussi de vertiges par moment. Il est accompagné de sa mère qui le décrit "fatigué" mais il demeure actif et arrive à maintenir une activité professionnelle, elle signale également qu’elle le motive aussi à reprendre l’activité sportive. Vous évoquez le diagnostic de syndrome post commotionnel (SPC) anciennement syndrome subjectif des traumatisés crâniens.

Dans ce tableau quels éléments sont de bon pronostic ?

- Le maintien de l’activité professionnelle

- La présence de sa mère

- La normalité du MMS

- La normalité du bilan

Les bonnes réponses sont A et B.

Réponse A : Vrai, il est important que le patient reste intégrer dans le milieu professionnel et si ce n’est pas le cas il faut l’aider à reprendre même progressivement, ne pas hésiter à avoir recours au mi-temps thérapeutique.

Réponse B : Vrai dans le contexte de TC et de syndrome post commotionnel (SPC) , un entourage aidant et stimulant est un facteur d’évolution positive.

Réponse C : Faux, cela ne présage rien car il doit être normal pour poser le diagnostic. Si au décours d'un TC, le MMS ou le MoCA sont perturbés demander une IRM et adresser le patient en bilan neuropsychologique pour suivi spécifique.

Réponse D : Faux, même raison que pour .

Dans ce contexte le plus important est l’accompagnement et le soutien du patient en l'aidant à réinvestir son corps. La reprise du sport est à alors à encourager en passant s’il le faut par la kinésithérapie avec massage dans un premier temps, exercices de gymnastiques puis des sports tels que la natation (sport sans chocs traumatiques parfois même le choc de le course à pied est douloureux chez ces patients).

La présence de la mère qui pourrait évoquer une régression psychique est à respecter comme une phase normale qui doit être temporaire dans ce syndrome. Pendant les 2 premiers mois, cette phase de "régression" est à accompagner sans la mettre en cause, après 2 mois par contre, il faudra plutôt stimuler le patient et l'inciter le plus possible à reprendre son autonomie. La plus part des syndromes commotionnels évoluent et disparaissent à un an du traumatisme. Au delà, on parle de persistance ou chronicisation , là aussi au delà d'un an => bilan neuropsychologique dans une équipe dédiée en milieu hospitalier.

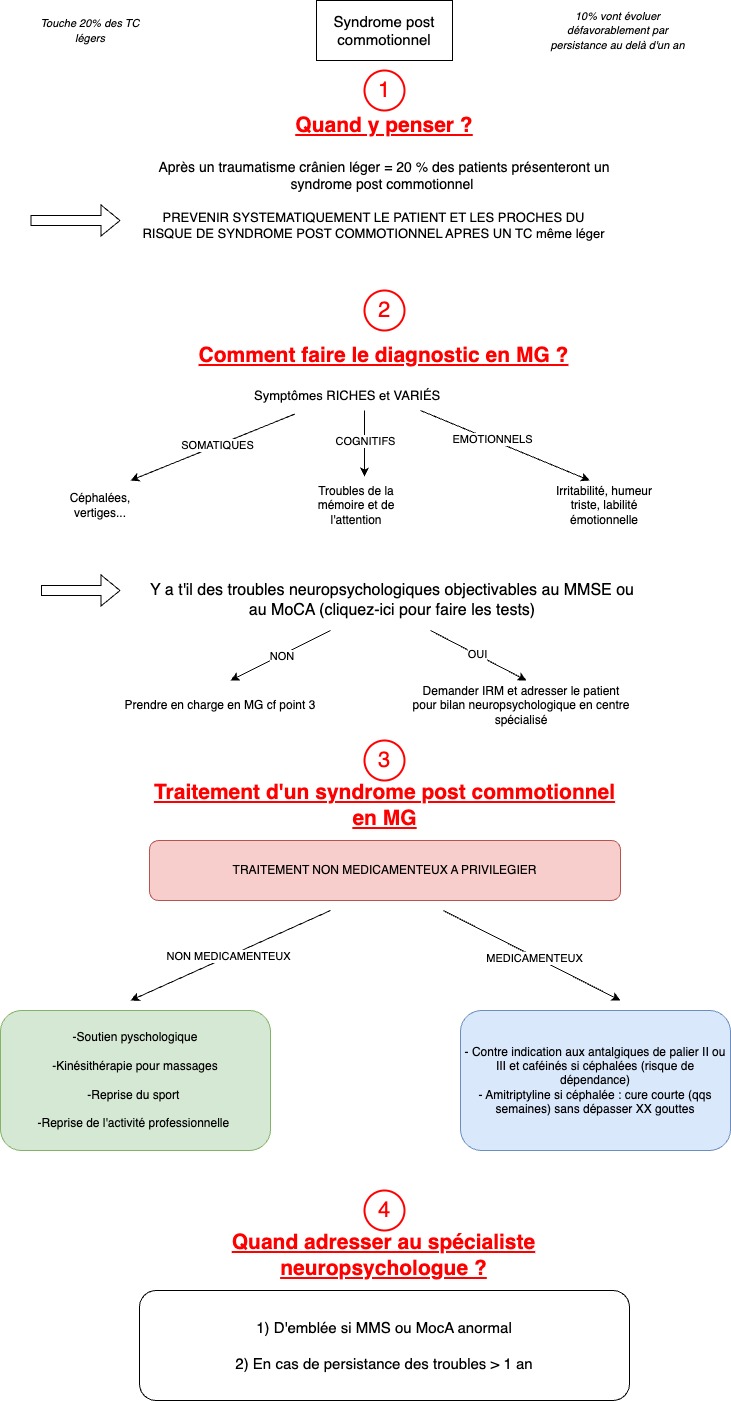

Donc pour simplifier : au décours d'un TC, le patient vient avec un tableau de syndrome post commotionnel :

1) On évalue les troubles neuropsy éventuels par MMS ou MoCA (Disponibles là aussi dans la section scores de guideline.care, MoCA cliquez-ici ou MMS cliquez-ici

2) Si troubles objectivé d'emblée = bilan neuropsy d'emblée avec IRM cérébrale en amont pour évaluation et prise en charge spé. - Si pas de trouble neuropsy au MoCA ou MMS = traitement en soins de 1er recours de MG du Syndrome post commotionnel : quel est le traitement ? => Je peux pas vous le tout de suite, dire c'est la réponse du QCM d'après 😉

3) Si SPC persistant > 1an = Avis neuropsy pour prise en charge spécialisé d'un SPC (Remédiation cognitive par ex)

A noter que la survenue au cours d’une activité sportive est un facteur de bon pronostic. A contrario, la survenue lors d'un accident de travail est un facteur de risque de chronicisation !

Le patient revient vous voir devant la persistance des céphalées assez intenses même.

Que lui proposez-vous comme traitement ?

- AINS

- Paracetamol + tramadol si besoin

- Laroxyl

- Traitement non médicamenteux par kinésithérapie avec massages cervicaux

Les bonnes réponses sont A,C et D..

Réponse A : Vrai, mais uniquement en cas d’épisodes intenses et non comme traitement chronique

Réponse B : Faux, les dérivés morphiniques et les morphiniques risquent de favoriser la chronicité et avoir un caractère addictif tout comme les traitements à base de caféine.

Réponse C : Vrai, cela peut aider à passer un cap en traitement de fond sur quelques semaines

Réponse D : Vrai, c’est même la meilleure thérapeutique selon le niveau de preuve EBM +++

Pour résumer le plus important est l’accompagnement dans une reprise des activités antérieures en aidant le patient à réinvestir son corps. La reprise du travail a montré un effet bénéfique en diminuant la survenue du syndrome de 70 à 15%. Cette reprise après le TC doit être encadrée et de préférence dans les 2 semaines à 2 mois après ce dernier. La consolidation doit aussi être préparée et envisager avec le patient sur une période en général d’un an. Enfin la reprise de l’activité physique de façon progressive est également essentielle.

Au niveau médicamenteux, les traitements ne sont pas forcément très utiles mais devant la plainte de céphalée, le LAROXYL reste un choix raisonnable, c'est le médicament le plus efficace dans les céphalées post commotion.

Enfin, il faut être clair avec le patient et mettre en place précocement un contrat avec les objectifs (reprises travail, activités antérieures) en prenant en compte la situation (traumatisme, séquelle et tous ses aspects) sans jugement et sans complaisance.

Je vous donne mes trucs et astuces dans cette video :

Vous le revoyez à un an du TC. Il a repris le travail tout se passe bien. Il a repris le foot et se plaint de ne plus « être aussi endurant » et de « s’essouffler à l’effort » depuis son TC. "Je trouve que l'air passe moins bien quand je respire Docteur !"

QUELLES SONT VOS HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES ?

- Chronicisation du syndrome post commotionnel

- Asthme d'effort

- Déviation septale nasale post traumatique

- Aucune réponse exacte

La bonne réponse est C.

Le patient exprime une gêne respiratoire, il faut se méfier de la façon dont le patient va exprimer cette gêne et aussi de la façon dont on va la recevoir et la comprendre.

Est ce une dyspnée ou est-ce juste une sensation d'obstruction du passage de l'air ?

Dans le contexte, on peut avoir un biais d'ancrage et penser que le problème vient du syndrome post commotionnel (SPC) mais ici objectivement le patient a repris le travail, le sport et ne se plaint plus d'aucun symptôme hors mis cette sensation. Il n'y a pas beaucoup d'argument pour une réelle chronicisation. Par contre, il a reçu un choc sur la tête et est peut être tombé sur le nez juste après...

Ce cas est tiré d'une histoire réelle ou le patient a exprimé cette gêne et a bénéficié d'un bilan neuropsychologique pour suspicion de chronicisation de SPC. Lors d'une consult., il a exprimé sa gêne un peu différemment en parlant de son "nez bouché". Il a eu un scanner des fosses nasales retrouvant une importante déviation nasale post traumatique. Il a bénéficié d'une septoplastie et depuis il n'a plus de symptôme respiratoire...

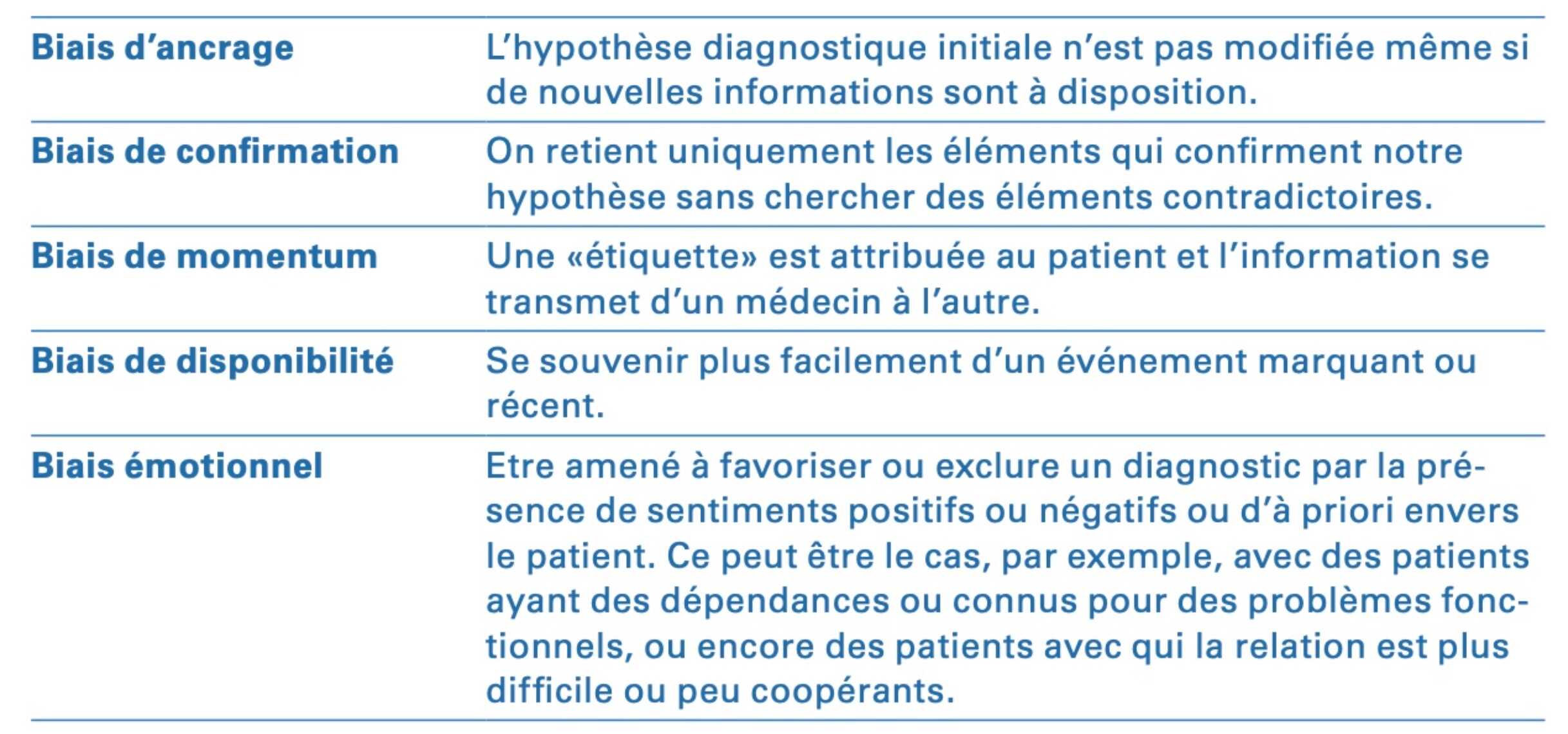

Au fait qu'est ce qu'un biais d'ancrage ? 🥴

Le biais d’ancrage consiste à se focaliser sur certains éléments, cliniques ou paracliniques, et à ne pas modifier son hypothèse diagnostique initiale, malgré la collecte d’éléments nouveaux.

Ces biais peuvent tous conduire à une clôture prématurée du diagnostic. Il s’agit de l’erreur dans le processus diagnostique la plus fréquemment retrouvée. Elle consiste à arrêter prématurément le processus diagnostique, sans ouvrir suffisamment le diagnostic différentiel, et donc à ne pas explorer l’ensemble des hypothèses 🧨🧨🧨

Les biais cognitifs sont le propre du raisonnement en général, voici un tableau résumant les principaux biais de raisonnement en médecine 👇👇👇

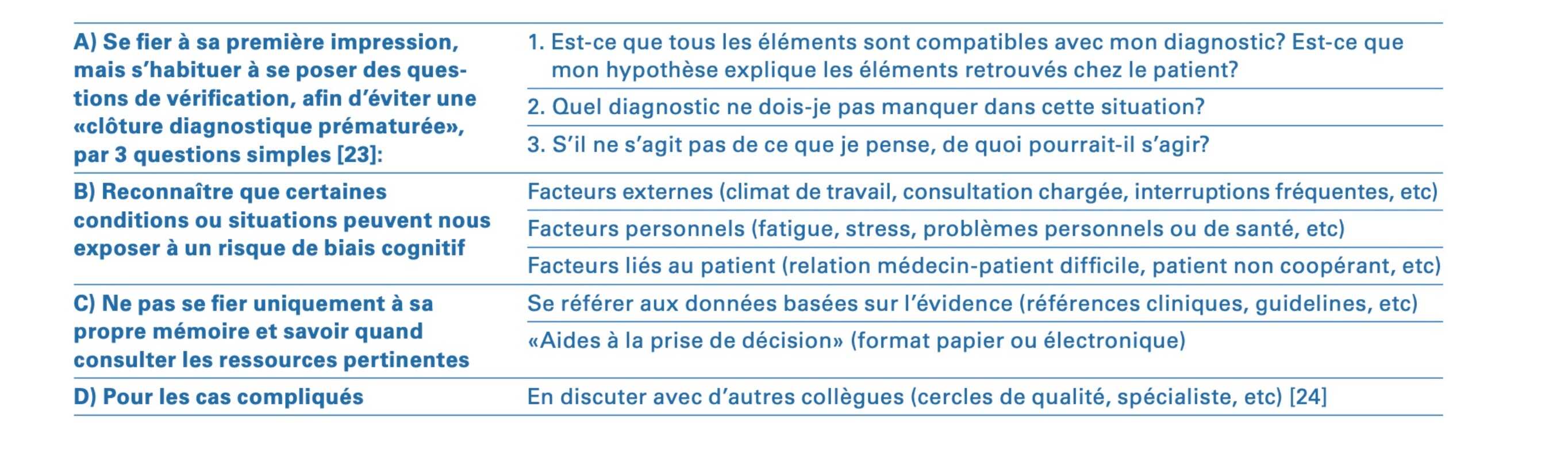

Différentes stratégies à l'échelle individuelle ont été proposées pour réduire ce risque. Il est ainsi conseillé de valoriser les «bonnes habitudes» de raisonnement clinique résumées ci dessous 👇👇👇

Mon tip de Neuro 💎:

J'aime bien retenir cette expression à titre perso : "Post hoc ergo propter hoc" => "A la suite de cela, donc à cause de cela"

C'est un paralogisme (voire un sophisme) qui consiste à prendre pour la cause ce qui n'est qu'un antécédent. La dénonciation par Claude Bernard du « Post hoc ergo propter hoc » comme erreur typique de la médecine constitue un tournant critique de la naissance de la médecine moderne. Pourquoi citer ce paralogisme ? Car il s'agit d'une erreur de raisonnement très souvent effectuée, on confond souvent antériorité et causalité... On confond également souvent causalité et corrélation "Cum hoc ergo propter hoc"

Pour celles et ceux qui veulent approfondir le sujet des biais en médecine, nous vous conseillons ce livre de 41 cas cliniques réels en médecine d'urgence avec analyse très claire des biais en cause dans la prise en charge médicale :

Allez c'est fini pour le cours de Latin 🤓 et pour ce cas clinique aussi.

A la semaine prochaine ! 😁

Laissez-nous un petit message en cliquant ici pour nous encourager à poursuivre ! 😉

Messages clés à retenir

Les 10 points clefs face à un TC :

1) 1er réflexe face à un TC : Le score de Glasgow.

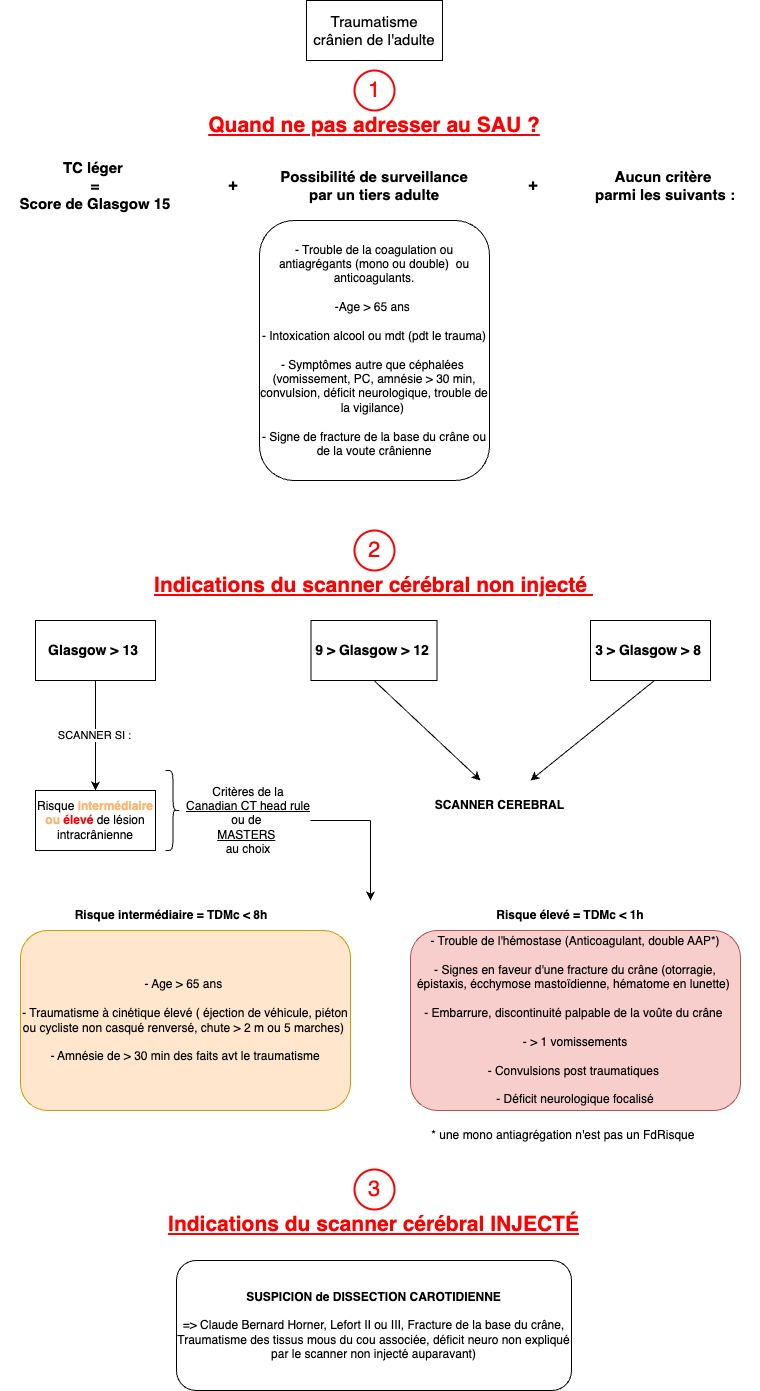

2) 2ème réflexe : Dois je scanner le patient ? TC modéré ou sévère = oui systématiquement. TC léger = selon les critères de Canadian Head Rule ou de Masters. cf fiche ci dessous

3) Quelque soit l'intensité du TC, un patient de > 65ans ou sous anti agrégant ou antico ou alcoolisé au moment du trauma : scanner d'emblée.

4) Méfiez-vous comme du lait sur le feu du patient ayant un TC avec temporal : zone à haut risque d'hématome extra dural +++.

5) Le traitement de base du syndrome post commotionnel est non médicamenteux : kinésithérapie par massages + sport + reprise professionnelle.

6) Le traitement antalgique des céphalées post commotion ne doit pas comprendre d'antalgiques de niveau II ou III ni de caféine.

7) Le traitement médicamenteux qui peut aider est le Laroxyl en cure courte de quelques semaines à dose croissante, sans dépasser 20 gouttes et à dose décroissante pour l'arrêt.

8) 90% des SPC s'arrêtent à un an : dites le à vos patients cela leur donne une porte de sortie pour se projeter vers la guérison.

9) TC léger avec TDM normal : retour à domicile avec consignes de surveillance ou hospitalisation pour surveillance neurologique pendant 24h en unité d’hospitalisation courte selon les possibilités de surveillance à domicile.

10) Traumatisme crânien « léger » avec TDM pathologique non chirurgical (Hématome Sous Dural Aigu minime, Hématome Sous Arachnoïdien post traumatique…) : hospitalisation pour surveillance neurologique, discuter un TDM de contrôle à H24-48 en fonction des antécédents du patients et de son évolution clinique.

La fiche de synthèse du TC au format A4 :

La fiche de synthèse du syndrome post commotionnel au format A4 :